A TABLE SANS FILTRE AVEC LA TECH, CARLOS DIAZ MET LE COUVERT.

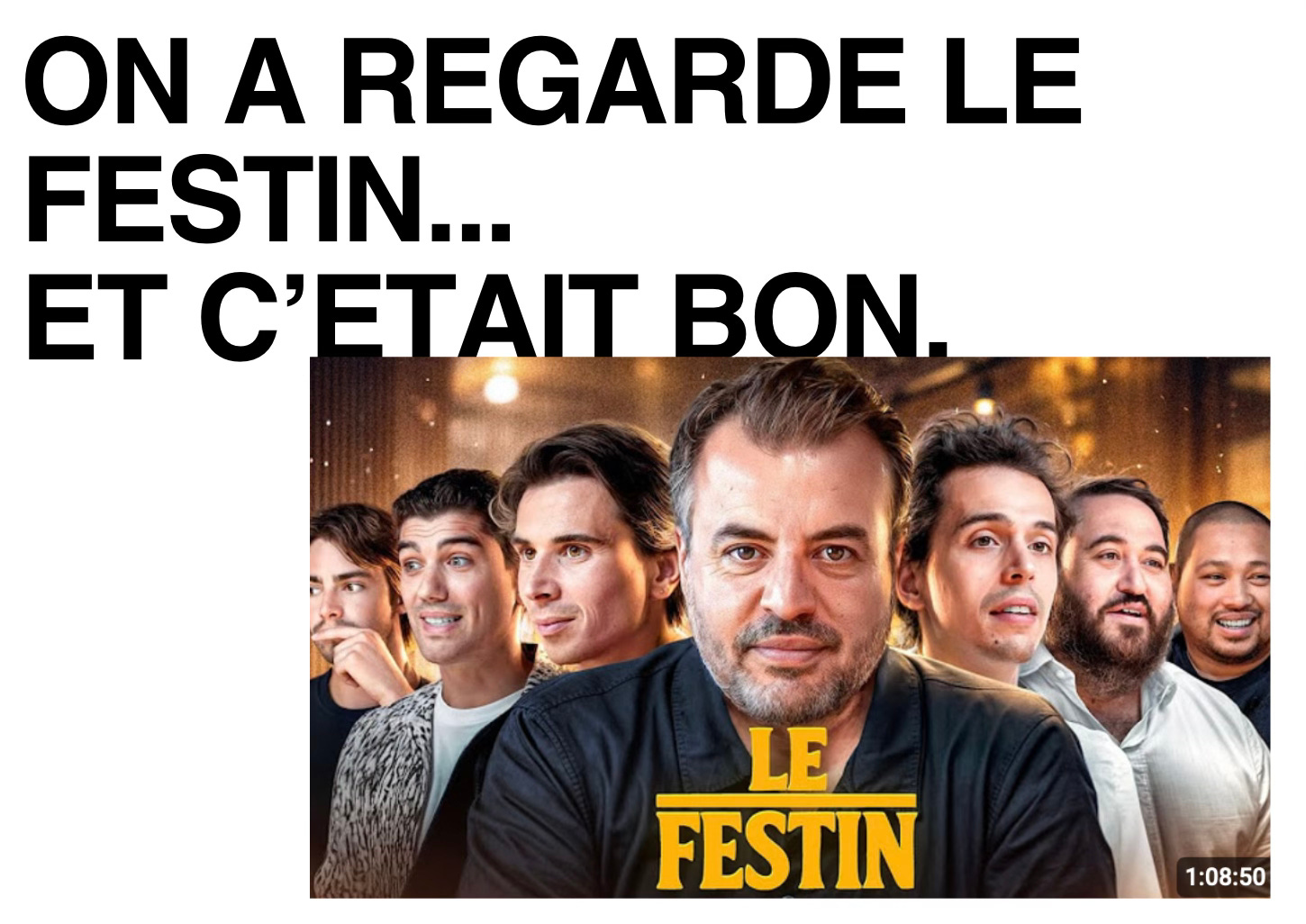

Carlos Diaz signe un format rare : un dîner entre entrepreneurs de premier plan, où la conversation prend le pas sur la mise en scène. Pas de posture : juste une table et des idées.

Le nouveau format YouTube lancé par Carlos Diaz, « Douce France », a l’élégance des choses simples. Pas de plateau télé, pas de mise en scène tapageuse : une table, quelques entrepreneurs parmi les p…

Continuez votre lecture avec un essai gratuit de 7 jours

Abonnez-vous à 1000X pour continuer à lire ce post et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.